Wie die Hebamme durch den Berg nach Kappel kam: Klaus Gülker erzählt es Ihnen.

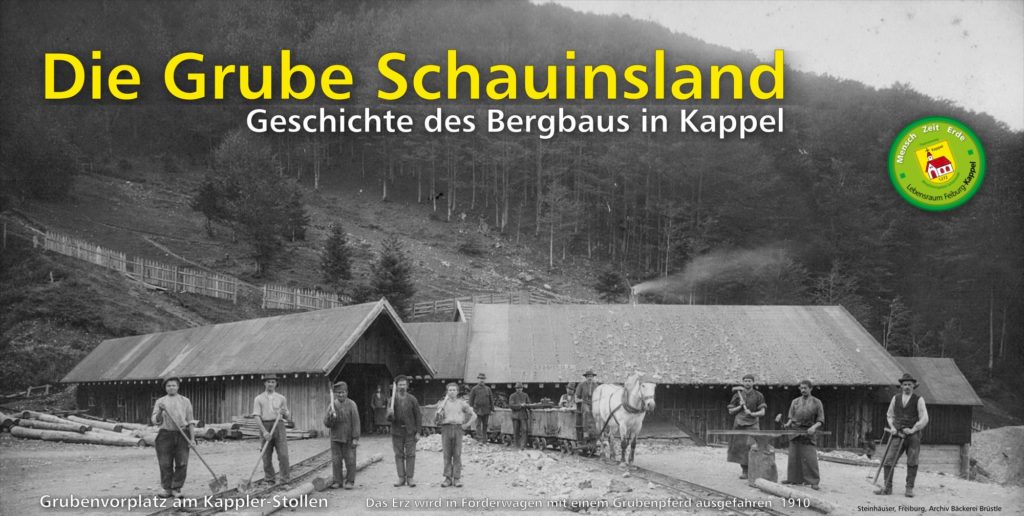

Geschichte des Bergbaus in Kappel

Seit wann man vom Kappler Tal aus nach Erz gräbt, ist nicht geklärt. In der Nähe des Eingangs zum Leopold-Stollen findet man Schlackenreste und Keramikscherben aus der Zeit um 1300, die hier auf einen anfänglichen Bergbau (über Tage) schließen lassen. Erstmals wird in einer Urkunde von 1452 die Verleihung von Schürfrechten in Kappel bezeugt. Zwischen den Bergleuten und dem Kloster Oberried, das die Ortsherrschaft über Kappel besitzt, gibt es Streit über den Holzverbrauch für den Bergbau. Im Dreißigjährigen Krieg werden die Gruben und Schmelzanlagen mehrfach geplündert und zerstört.

In der Folge bleibt der Bergbau fast ein Jahrhundert lang stillgelegt. Erst um 1730 wird erneut hier nach Erz gegraben. Die Tiroler Familie Maderspacher beteiligt sich an dem Unternehmen. 1745 engagiert sich die wohlhabende Familie Litschgi aus Krotzingen im hiesigen Bergbau. Es entsteht in der Nähe des späteren Bergmannsheims eine eigene Bergmannssiedlung mit Unterkunft, Zechenhaus, Poch- und Schmelzhütte. Der große Erfolg bleibt jedoch aus. Es häufen sich Konflikte mit den Bauern, die über Flurschäden, zu hohem Holzverbrauch und Belastung des Wassers durch giftige Rückstände klagen. Litschgi verkauft 1755 seine Anteile an den Freiherrn von Beroldingen, der nach Einstürzen im Gegentrum-Stollen und einem verheerenden Brand der Einrichtungen um die Bergmannssiedlung 1762 den Bergbau aufgibt. In den Folgejahren versuchen die Bergleute zunächst in eigener Regie, dann zusammen mit einer neuen Gewerkschaft der Familie Litschgi den Betrieb weiterzuführen; mit geringem Erfolg. Zum Ende der vorderösterreichischen Herrschaft im Breisgau 1803/05 wird der Bergbau in Kappel ganz eingestellt.

In der Folge bleibt der Bergbau fast ein Jahrhundert lang stillgelegt. Erst um 1730 wird erneut hier nach Erz gegraben. Die Tiroler Familie Maderspacher beteiligt sich an dem Unternehmen. 1745 engagiert sich die wohlhabende Familie Litschgi aus Krotzingen im hiesigen Bergbau. Es entsteht in der Nähe des späteren Bergmannsheims eine eigene Bergmannssiedlung mit Unterkunft, Zechenhaus, Poch- und Schmelzhütte. Der große Erfolg bleibt jedoch aus. Es häufen sich Konflikte mit den Bauern, die über Flurschäden, zu hohem Holzverbrauch und Belastung des Wassers durch giftige Rückstände klagen. Litschgi verkauft 1755 seine Anteile an den Freiherrn von Beroldingen, der nach Einstürzen im Gegentrum-Stollen und einem verheerenden Brand der Einrichtungen um die Bergmannssiedlung 1762 den Bergbau aufgibt. In den Folgejahren versuchen die Bergleute zunächst in eigener Regie, dann zusammen mit einer neuen Gewerkschaft der Familie Litschgi den Betrieb weiterzuführen; mit geringem Erfolg. Zum Ende der vorderösterreichischen Herrschaft im Breisgau 1803/05 wird der Bergbau in Kappel ganz eingestellt.

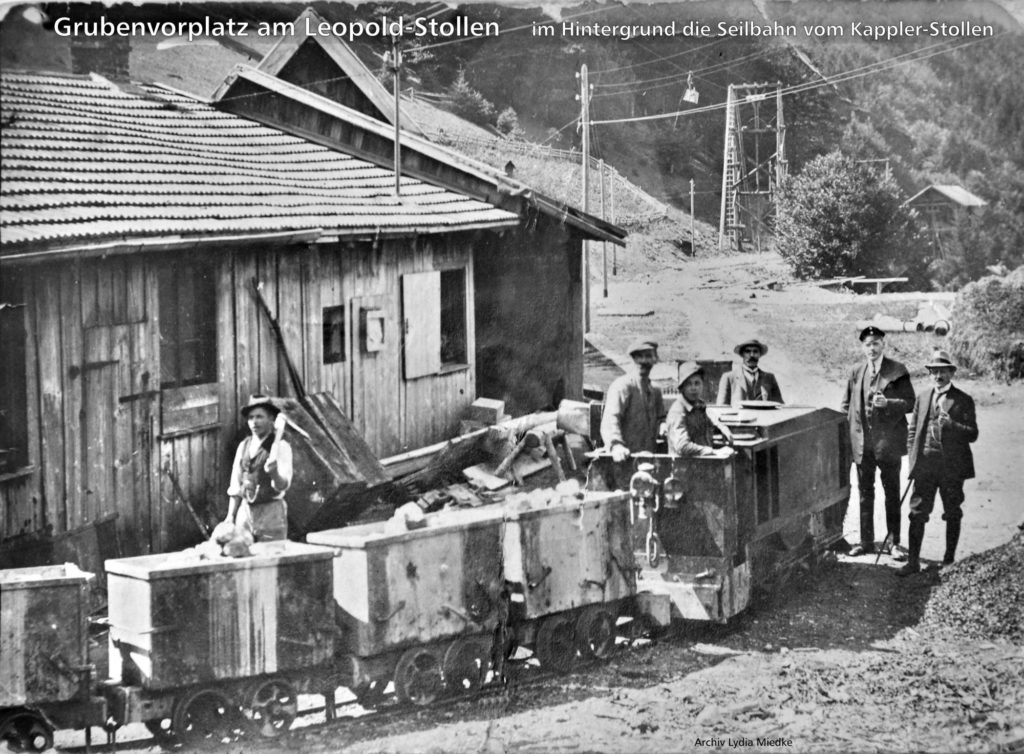

Erst im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts beginnt eine neue Ära für den Erzabbau in Kappel, als am 30.11.1876 Freiherr Carl Ludwig von Roggenbach die Schürfrechte im Kappler Tal erwirbt. Jetzt wird nicht mehr nach Silber- und Bleierzen geschürft, jetzt werden Zink und Zinkblende gefördert. Trotz guter Erträge kommt von Roggenbach in finanzielle Schwierigkeiten und verkauft das Ganze 1891 an die „Schwarzwälder Erzbergwerke“. Unter deren Regie expandiert der Betrieb, die Belegschaft wächst rasch auf rund 100 Leute. Oberhalb vom Talausgang wird eine Erzwäscherei errichtet. Zum Transport des Erzes baut die Firma 1899 eine 5,3 km lange Seilbahn vom Leopold-Stollen bis zur Erzwäsche. In der gleichen Zeit gelingt der Durchschlag des Kappler Stollens bis nach Hofsgrund. Das Unternehmen expandiert weiterhin. Bis zum Ersten Weltkrieg verdoppelt sich fast die Belegschaft. Der Ertrag schwankt freilich aufgrund der Entwicklung der Weltmarktpreise für Zink. Das gilt auch für die Zeit nach Kriegsende 1918. Während der Weltwirtschaftskrise nach 1928 muss ein Großteil der Mitarbeiter entlassen werden.

Erst im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts beginnt eine neue Ära für den Erzabbau in Kappel, als am 30.11.1876 Freiherr Carl Ludwig von Roggenbach die Schürfrechte im Kappler Tal erwirbt. Jetzt wird nicht mehr nach Silber- und Bleierzen geschürft, jetzt werden Zink und Zinkblende gefördert. Trotz guter Erträge kommt von Roggenbach in finanzielle Schwierigkeiten und verkauft das Ganze 1891 an die „Schwarzwälder Erzbergwerke“. Unter deren Regie expandiert der Betrieb, die Belegschaft wächst rasch auf rund 100 Leute. Oberhalb vom Talausgang wird eine Erzwäscherei errichtet. Zum Transport des Erzes baut die Firma 1899 eine 5,3 km lange Seilbahn vom Leopold-Stollen bis zur Erzwäsche. In der gleichen Zeit gelingt der Durchschlag des Kappler Stollens bis nach Hofsgrund. Das Unternehmen expandiert weiterhin. Bis zum Ersten Weltkrieg verdoppelt sich fast die Belegschaft. Der Ertrag schwankt freilich aufgrund der Entwicklung der Weltmarktpreise für Zink. Das gilt auch für die Zeit nach Kriegsende 1918. Während der Weltwirtschaftskrise nach 1928 muss ein Großteil der Mitarbeiter entlassen werden.

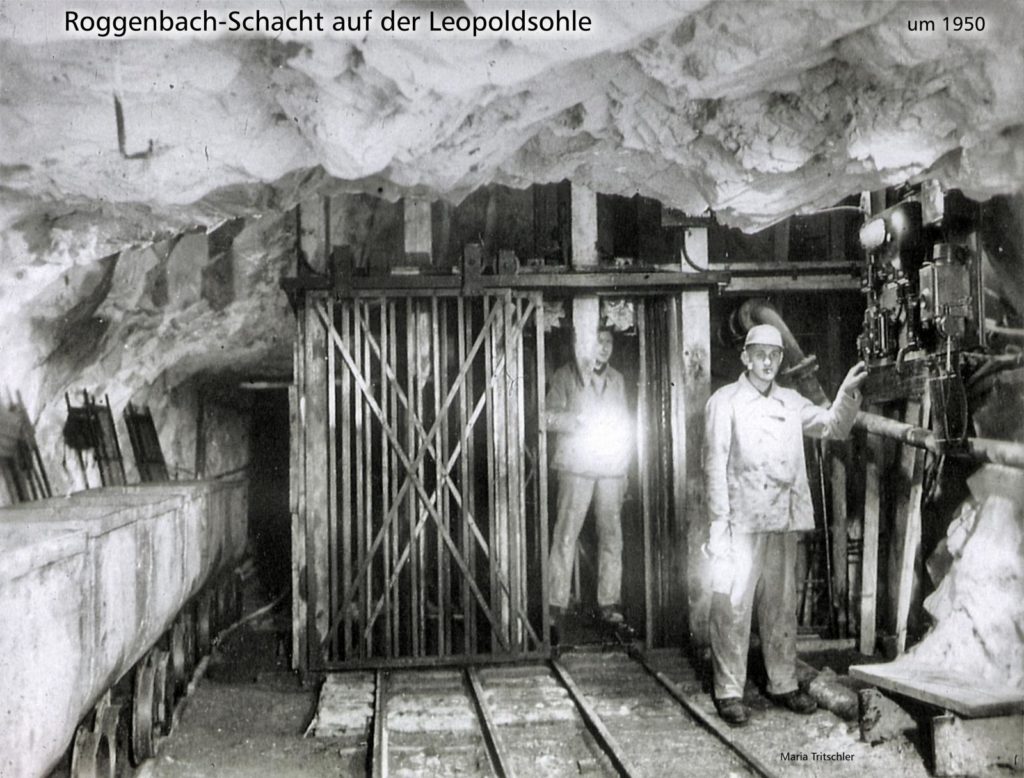

Ein neuer Aufschwung setzt ein, als 1935 die kapitalkräftige „Stolberger Zink AG“ die Gruben am Schauinsland erwirbt. Das Ziel der NS-Politik, das Reich von Rohstoffen möglichst autark werden zu lassen, kommt dem Unternehmen zugute. Der Betrieb wird in allen Teilen modernisiert. Der Kriegsverlauf zwingt dann nach und nach wieder zu massiven Einschränkungen, bis schließlich im Mai 1945 der Betrieb völlig eingestellt werden muss. Dann kann im Herbst 1946 erneut mit der Arbeit begonnen werden. Doch nach 1950 kommt der Absatz aufgrund der fallenden Preise für Zink und Blei ins Stocken. Zugleich geht der Erzgehalt in den Stollen zurück. Schließlich macht die „Stolberger Zink AG“ das Kappler Bergwerk am 2. November 1954 dicht. Die Anlagen werden zum Großteil demontiert, die meisten Gebäude abgerissen; die Aufbereitung erliegt 1956 einem Großbrand.

Ein neuer Aufschwung setzt ein, als 1935 die kapitalkräftige „Stolberger Zink AG“ die Gruben am Schauinsland erwirbt. Das Ziel der NS-Politik, das Reich von Rohstoffen möglichst autark werden zu lassen, kommt dem Unternehmen zugute. Der Betrieb wird in allen Teilen modernisiert. Der Kriegsverlauf zwingt dann nach und nach wieder zu massiven Einschränkungen, bis schließlich im Mai 1945 der Betrieb völlig eingestellt werden muss. Dann kann im Herbst 1946 erneut mit der Arbeit begonnen werden. Doch nach 1950 kommt der Absatz aufgrund der fallenden Preise für Zink und Blei ins Stocken. Zugleich geht der Erzgehalt in den Stollen zurück. Schließlich macht die „Stolberger Zink AG“ das Kappler Bergwerk am 2. November 1954 dicht. Die Anlagen werden zum Großteil demontiert, die meisten Gebäude abgerissen; die Aufbereitung erliegt 1956 einem Großbrand.

Was bleibt? Der Bergbau in Kappel ist Vergangenheit. Doch er ist ein zentraler Teil unserer Geschichte und gehört damit zum Wesen unserer Identität.

Was bleibt? Der Bergbau in Kappel ist Vergangenheit. Doch er ist ein zentraler Teil unserer Geschichte und gehört damit zum Wesen unserer Identität.

Prof. Dr. Wolfgang Hug

Mensch - Zeit - Erde, Themenweg Lebensraum Freiburg-Kappel Dieses Projekt wurde gefördert durch das Biosphärengebiet Schwarzwald beim Regierungspräsidium Freiburg und finanziert durch Mittel des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg UM) bzw. des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg (MLR).