Wie aus Rindviechern Baumpaten werden: Klaus Gülker erzählt es Ihnen.

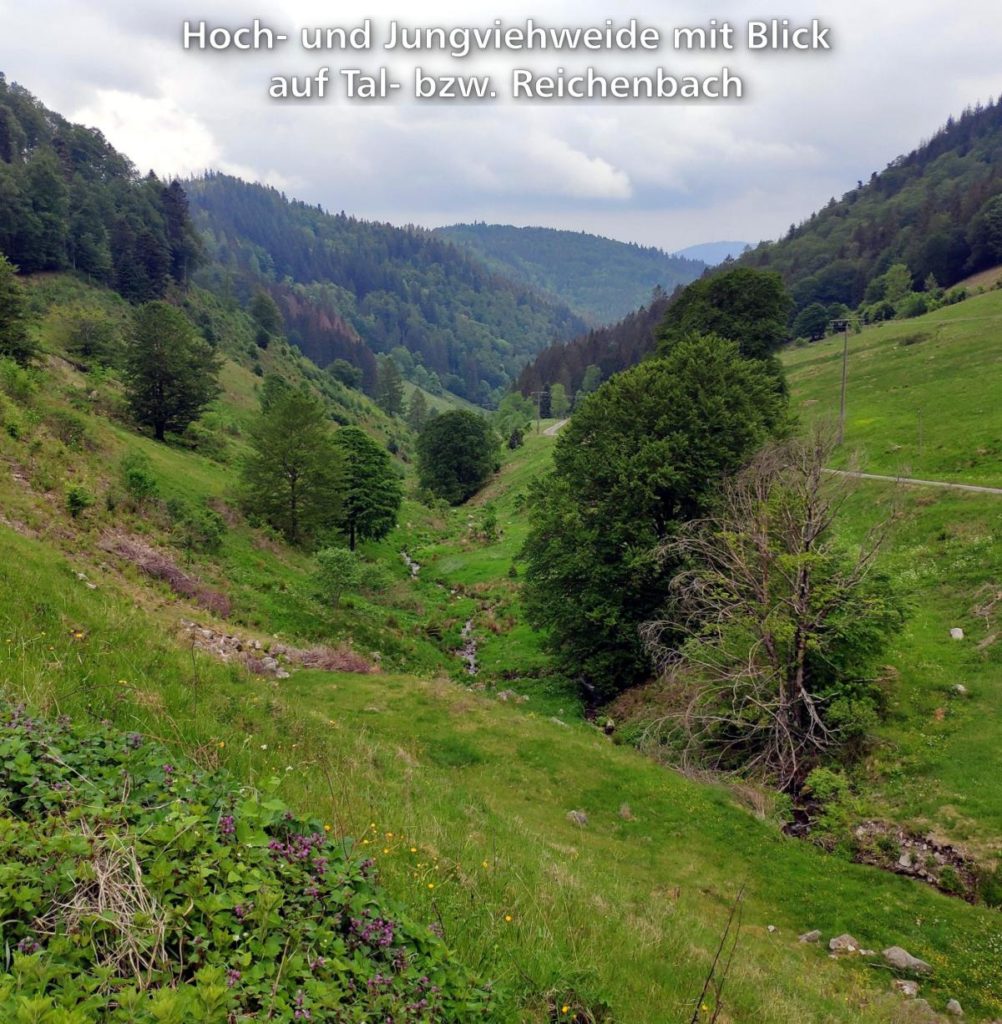

Weidbuchen auf der Kappler Hoch- und Jungviehweide

Weidbuchen sind charakteristische Ausprägungen der Rotbuche, die bei der traditionellen Weidewirtschaft durch Rinderverbiss und Weidepflege entstanden sind. Als tiefbeastete Einzelbäume mit weit ausladenden Kronen prägen sie die historisch gewachsene Kulturlandschaft des Südschwarzwaldes. Die urigen Baumgestalten faszinieren durch ihre Vielgestaltigkeit und den bizarren, Wind und Wetter trotzenden Wuchs. Mit ihrem hohen Alter und ihren starken Stämmen und Ästen, ebenso wie mit ihrem großen Totholzanteil bieten sie aus ökologischer Sicht besondere, wertvolle Lebensräume für Tiere und Pilze. Zu nennen sind insbesondere Fledermäuse, Spechte und andere Höhlenbrüter sowie spezielle totholzbesiedelnde Insekten und Großpilze, ferner seltene, auf den Stämmen wachsende Flechten und Moose.

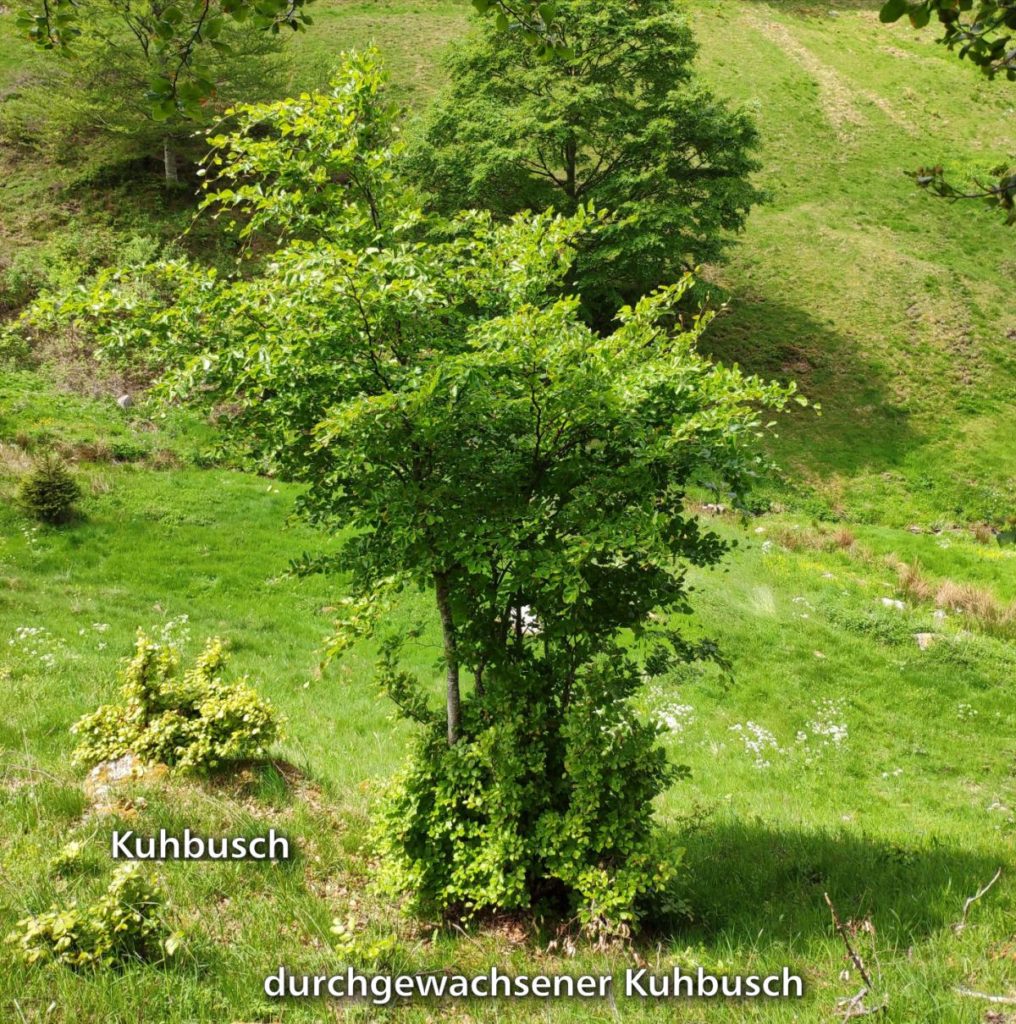

Voraussetzung für die Entstehung der charakteristischen Weidbuchen ist die landwirtschaftliche Weidenutzung, bei der die jungen Buchen immer wieder vom Vieh verbissen werden. Im Kronenschatten einer Buche keimen aus den Samen junge Bäumchen, die zunächst im Weidegang der Rinder abgebissen oder niedergetreten werden. Wird der Vegetationspunkt eines Triebes verletzt, können sich die Jungpflanzen regenerieren, indem aus ruhenden Knospen am verbliebenen Stämmchen neue Austriebe erfolgen. Dieser Vorgang kann sich vielmals wiederholen, wobei die Größenentwicklung erheblich beeinträchtigt wird. Trotzdem wachsen die Stämmchen mit der Zeit sowohl in die Höhe als auch in die Breite – in diesem Stadium werden sie als „Kuhbusch“ bezeichnet. Im Laufe von vielen Jahren können einzelne Triebe im Zentrum von Kuhbüschen nicht mehr von Maul des Viehs erreicht werden und dann durchwachsen – „dem Maul des Viehs entwachsen“ – und schließlich zu urwüchsigen, mehrstämmigen Weidbuchen heranwachsen, die ein Alter von über 300 Jahren erreichen können.

Die Beweidung der Allmendflächen (Gemeinschaftsweiden) erfolgte in den vergangenen 300 Jahren traditionell mit Rindern, teilweise aber auch mit gemischten Herden, also zusätzlich mit Schafen und Ziegen. Der Vorteil von Rinderherden mit wenigen Ziegen liegt darin, dass die Ziegen Gehölze bevorzugt befressen und zugleich in den gemischten Herden von den Hirten leichter unter Kontrolle zuhalten sind als in reinen Ziegenherden.

Die Beweidung der Allmendflächen (Gemeinschaftsweiden) erfolgte in den vergangenen 300 Jahren traditionell mit Rindern, teilweise aber auch mit gemischten Herden, also zusätzlich mit Schafen und Ziegen. Der Vorteil von Rinderherden mit wenigen Ziegen liegt darin, dass die Ziegen Gehölze bevorzugt befressen und zugleich in den gemischten Herden von den Hirten leichter unter Kontrolle zuhalten sind als in reinen Ziegenherden.

Zusätzlich zu der Beaufsichtigung und Betreuung der Tiere hatten die Hirten die Aufgabe, aufkommende Gehölze zu entfernen (Weidepflege). Seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts gewann die Koppelbeweidung mittels Elektrozaun zunehmend an Bedeutung. Seither findet keine dauerhafte Beaufsichtigung der Tiere durch Hirten mehr statt, sondern erfolgt durch den Halter oder Weidewart, der in der Regel täglich nach der Herde schaut. Das Vieh bestimmt den Weidegang selbst. Durch die Beweidung in Koppeln, die im Turnus von wenigen Wochen gewechselt werden, wird unregelmäßiges Abweiden verhindert.

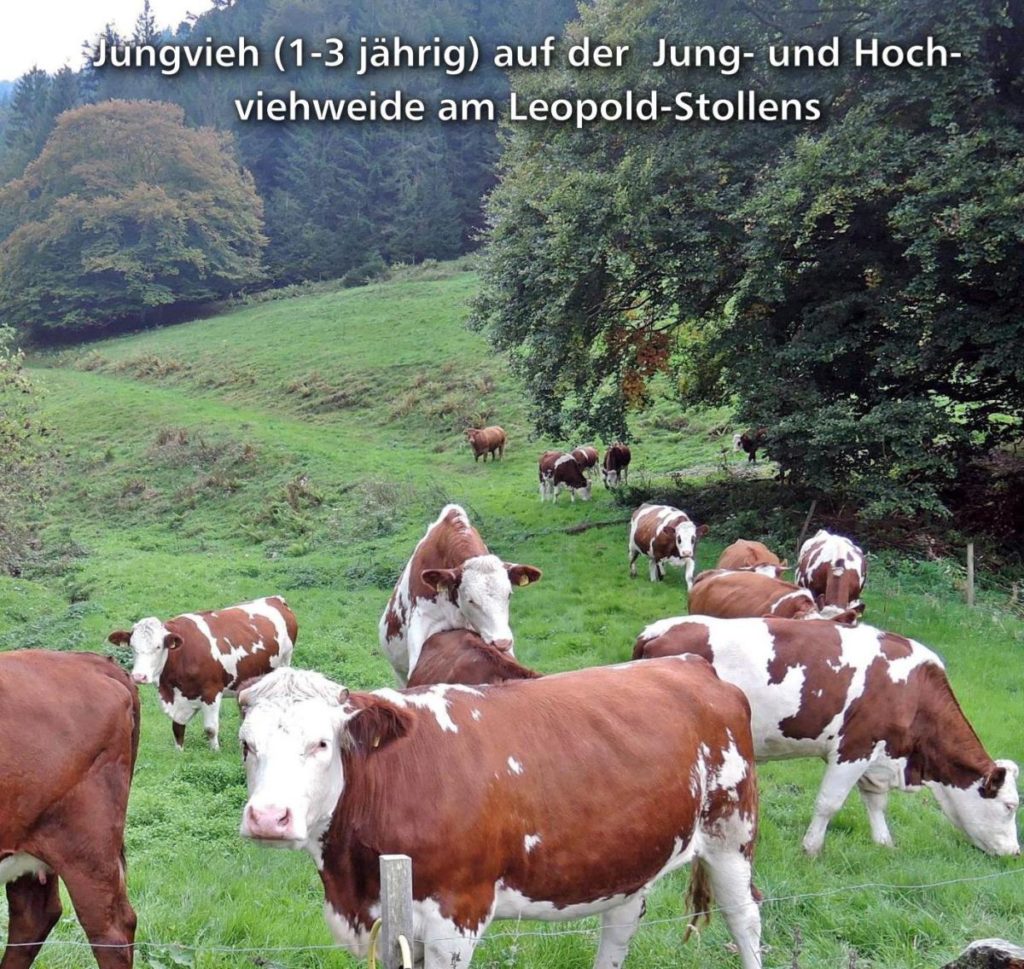

Die Kappler Hoch- und Jungviehweide wird wetterabhängig von Juni bis in den Oktober (4 – 4½ Monate, bis zu 25 Rinder) von ein bis drei jährigem Jungvieh beweidet. Bewirtschaftet wird die Fläche vom Meierhof und vom Bläsihof.

Quellen: Leitz, C. (o.J.): Tafel am Schauinsland: Weidbuchen auf dem Schauinsland. Staatliche Naturschutzverwaltung Baden-Württemberg, Regierungspräsidium Freiburg Ludemann, T. & Betting, D. (2009): Jahrringanalytische Untersuchungen an Weidbuchen im Südschwarzwald. – Mitt. Ver. Forstl. Standortskunde u. Forstpflanzenzüchtung 46: 83-107. Naturpark Südschwarzwald (Hrsg. 2019): Weidfelder-Weidbuchen-Wäldervieh. Eine Wanderung von der Vergangenheit in die Zukunft.