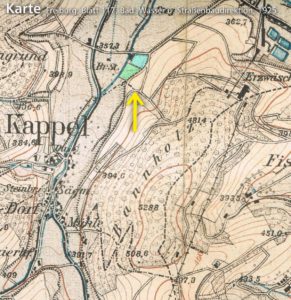

Ehemaliger Eisweiher in Kappel

Wie cool es hier zuging, um heißbegehrte Getränke zu kühlen: Klaus Gülker erzählt es Ihnen.

In der noch vom Menschen noch unberührten Urlandschaft befand sich hier eine den Reichenbach begleitende Gehölzvegetation mit Baumarten, die eine zeitweise Überflutung gut überstehen, wie z.B. Weiden oder Pappeln. Nach der Besiedlung des Kappler Tals im Hochmittelalter wurden die Talbereiche vermutlich als Viehweiden genutzt.

Irgendwann wurden hier zwei Weiher in mühsamer Handarbeit angelegt. Der noch sichtbare, aufgeschüttete Damm am nördlichen Ende des heutigen Wäldchens und die terassenförmig vertiefte Grube zeugen davon. Es handelt sich hier um „Eisweiher“, wo im Winter Eisblöcke in Handarbeit gebrochen wurden, welche für die Kühlung von verderblichen Lebensmitteln sorgten, v.a. in den umliegenden Gasthäusern. Das Eis wurde auch mit Pferdewagen zu den lokalen Brauereien abtransportiert, die einen hohen Kühlbedarf hatten. Im Sommer wurde der Weiher zum Spielen und Baden benutzt, im Winter auch zum Schlittern. Am Ufer standen zwei Strohhütten als Lager, die 1929 abgebrannt sind.

Vor Erfindung und Verbreitung von Kühlmaschinen gegen Ende des 19. Jahrhunderts waren Eisweiher wichtige Elemente der Kulturlandschaft und man findet sie heute entweder immer noch als Stillgewässer vor (z.B. der Waldsee im nahen Littenweiler) oder kann aus den Gegebenheiten vor Ort auf eine solche ehemalige Nutzung schließen. An manchen Orten sind sogar Lagerhäuser für Natureis erhalten, wie z.B. das Eishaus im Donaueschinger Schlosspark.

Vor Erfindung und Verbreitung von Kühlmaschinen gegen Ende des 19. Jahrhunderts waren Eisweiher wichtige Elemente der Kulturlandschaft und man findet sie heute entweder immer noch als Stillgewässer vor (z.B. der Waldsee im nahen Littenweiler) oder kann aus den Gegebenheiten vor Ort auf eine solche ehemalige Nutzung schließen. An manchen Orten sind sogar Lagerhäuser für Natureis erhalten, wie z.B. das Eishaus im Donaueschinger Schlosspark.

Nach dem 2. Weltkrieg machte die massive Verbreitung von Kühlschränken die Natureisproduktion überflüssig und die Eisweihernutzung wurde aufgegeben. Die Fläche des südlichen Weihers wurde mit Pappeln bepflanzt und später im Zuge der Sportplatzerweiterung aufgeschüttet. Das nördliche Gebiet wurde als Garten genutzt, dort wurden auch einige Fichten gepflanzt. Die Fichte ist hier nicht standortgerecht, sie bildet aufgrund des hohen Grundwasserstandes ein sehr flaches Wurzelsystem aus und ist dadurch nicht standfest. Sturmholz und senkrecht stehende, große Wurzelteller zeugen heute davon.

Nach dem 2. Weltkrieg machte die massive Verbreitung von Kühlschränken die Natureisproduktion überflüssig und die Eisweihernutzung wurde aufgegeben. Die Fläche des südlichen Weihers wurde mit Pappeln bepflanzt und später im Zuge der Sportplatzerweiterung aufgeschüttet. Das nördliche Gebiet wurde als Garten genutzt, dort wurden auch einige Fichten gepflanzt. Die Fichte ist hier nicht standortgerecht, sie bildet aufgrund des hohen Grundwasserstandes ein sehr flaches Wurzelsystem aus und ist dadurch nicht standfest. Sturmholz und senkrecht stehende, große Wurzelteller zeugen heute davon.

Die Gartennutzung wurde Mitte der 1960er Jahren aufgegeben. Seit den 1970er Jahren entwickelte sich durch den hohen Grundwasserstand ein kleiner Schwarzerlen-Bruchwald. Das Grundwasser steht im Winter bis knapp unter die Bodenoberfläche, sinkt dann im Sommer durch die Wasserverdunstung der Vegetation auf unter 150cm unter Flur ab und steigt im Herbst dann wieder an. Durch diese ausgeprägten Grundwasserschwankungen hat sich hier ein sehr typischer Gley-Boden mit einem auffälligen Bodenprofil gebildet: unter dem sehr humusreichen, schwarzen Oberboden liegt ein grau-rötlich-braun marmorierter Bereich, in dem gelöste Eisen- oder Manganverbindungen durch eindringenden Sauerstoff oxidiert werden und sich „Rostflecken“ bilden. Darunter befindet sich ein wassergesättigter, sauerstoffarmer Bereich, der durch die reduzierten Eisen- und Manganverbindungen blau-grau gefärbt ist.

Der nun entstandene Bruchwald hat heute vielfältige Funktionen: er bietet Lebensraum für eine typische und seltene Pflanzen-, Pilz- und Tiergemeinschaft, die auf feuchte Bodenverhältnisse angewiesen ist. Der Boden speichert viel Wasser und gibt es verzögert an den Reichenbach ab, was dem Hochwasserschutz dient. Durch die hohe Verdunstung durch Boden und Pflanzen kühlt das Wäldchen in besonderem Maße die Umgebung. Und schließlich werden in den Bäumen und im Gley-Boden große Mengen an Kohlenstoff gespeichert.

Prof. Dr. Michael Scherer-Lorenzen

Quellen: Mauz, H. (2019) Das Eishaus der Fürstlich Fürstenbergischen Brauerei im Donaueschinger Schlosspark. Eine industriehistorische und energetische Betrachtung. Schriften der Baar, Band 62, S. 55-74. Mündliche Erzählungen von Josef Nerz, Thomas Rees und weiteren, teils ehemaligen, Kappler Bürgerinnen und Bürgern.