Wie in Kappel früher da gelernt wurde, wo heute gefeiert wird: Klaus Gülker erzählt es Ihnen.

In Kappel stehen typische schöne Schwarzwaldhöfe, manche sind schon gut 250 Jahre alt. Der Haupterwerb der Bauern kam aus der Forst- und der Viehwirtschaft. Schwarzwaldhäuser, wie hier das frühere Mesner- und jetzige Gemeindehaus, prägen bis heute das Landschaftsbild in Kappel. Über einem Steinsockel, der zumeist auch einen Keller umschließt, ist das ursprüngliche Schwarzwaldhaus ganz aus Holz gebaut. Unter seinem mächtigen Walmdach befinden sich Wohnräume, Stallungen und Scheune. Im 19. Jahrhundert baute man in etlichen Höfen zusätzlich ein steinernes Wohnhaus und nutzte seitdem das Schwarzwaldhaus als Ökonomiegebäude. Im unteren Großtal und im Kleintal finden wir talaufwärts folgende Schwarzwaldhäuser:

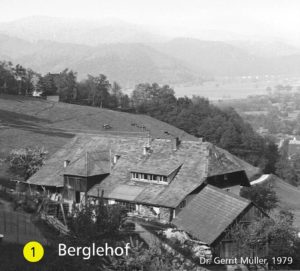

1) Der Berglehof war ursprünglich das ‚Berghäusle‘ des in Littenweiler gelegenen Hörcherhofs. Das Hofgebäude in seinen jetzigen Ausmaßen wurde 1931 errichtet. 1945 und 1962 zerstörte den Hof zweimal ein Feuer.

2) Der Schulerhof hieß früher Lindlehof nach dem Sohn des Deißenhof-Bauern Lindle. Dieser erbaute den Hof im Jahre 1818. Nach umfassender Restaurierung wird der Schulerhof heute nur noch zu Wohnzwecken genutzt.

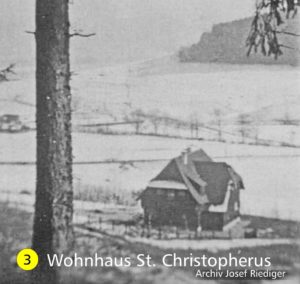

3) Das Wohnhaus St. Christopherus erbauten 1935 der jüdischstämmige Kunsthistoriker Dr. Alfred Kuhn und seine Frau Margarete im Stil eines Schwarzwaldhauses. Zum Zeitpunkt des Hausbaus war das Schwarzwaldhaus in malerischer Alleinlage am Hang des Peterbergs aus dem unteren Tal gut sichtbar. Das zum Katholizismus konvertierte Ehepaar versprach sich vom Schutzheiligen Christopherus Schutz vor Verfolgung durch das Nazi-Regime. Leider vergebens.

4) Der Peterhof, benannt nach seinem Besitzer im Ausgang des 17. Jahrhunderts, Peter Kirner, ist bereits 1648 nachweisbar. Die ältesten Teile des heutigen Hofgebäudes reichen bis in das Jahr 1758 zurück. Das ehemals stattliche Hofgut umfasst heute nur noch eine geringe Landfläche.

5) Das Mesnerhaus errichteten 1716 der Vogt Johannes Steiert und die Gemeinde Kappel. Bis 1840 diente es zugleich als Schulhaus, Wirtschaftsgebäude des Mesnerguts und Wohnhaus des Mesners. Nach Fertigstellung des neuen Schulhauses gegenüber dem Mesnerhaus im Jahre 1840 wohnte hier bis in die 1980er Jahre der Mesner mit seiner Familie und betrieb eine kleine Landwirtschaft. Nach einer gründlichen Renovierung wird das Mesnerhaus heute als Gemeindehaus der katholischen Kirche in Kappel genutzt.

6) Der Meierhof am Eingang des Kleintals ist nach einem Vorbesitzer namens Meier benannt. Bereits unmittelbar nach dem Dreißigjährigen Krieg ist der Meierhof nachweisbar. Er ist heute einer der wenigen verbliebenen landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetriebe.

7) Der Bläsihof lässt sich bereits gegen Ende des Dreißigjährigen Krieges nachweisen. Seinen Namen erhielt er von einem der Hofbauern zu jener Zeit namens Blasius. Der Bläsihof wurde in den 1980er Jahren umfassend renoviert und als Beherbergungsbetrieb für Feriengäste ausgebaut.

8) Der Altenvogtshof oder Altvogtshof, ein Schwarzwaldhaus aus dem Jahre 1774, wurde 1962 abgetragen und durch ein modernes Wirtschaftsgebäude ersetzt. Das steinerne Wohnhaus errichtete man in den Jahren 1872/74. Der Hof bietet seit 1970 als erster Kappler Hof Bauernhof-Ferien an.

9) Der 1705 erbaute Kybbadhof ersetzte das 1704 von durchziehenden französischen Soldaten zerstörte Hofgebäude. 1839 baute man ein Wohn- und Badhaus, welches dem Hof auch seinen Namen gab. Das als Wirt-schaftsgebäude genutzte Schwarzwaldhaus verfiel und wurde in den 1980er Jahren abgetragen.

10) Der Gutmannhof wurde 1775 erbaut, nachdem die frühere Hofanlage einem Feuer zum Opfer gefallen war. Benannt ist der Hof nach Josef und Maria Gutmann aus Obermünstertal, die 1849/50 den Hof übernommen hatten. Zuvor hieß der Hof Stollenjörglehof nach dem vom Stollenhof kommenden Hofbauern Georg Strub.

11) Der Deißenhof kann seine Geschichte bis in das Jahr 1717 zurückverfolgen. Er erhielt seinen Namen nach dem ersten Besitzer Mathias Lindle, dessen Vorname zu ‚Matheis‘ abgewandelt wird. Den Deißenhof nannte man daher früher auch Lindledissenhof. Der Hof ist seit 1878 im Familienbesitz des jetzigen Hofbauern.

12) Den Rothenhof erbaute man 1735. Das frühere Gebäude zerstörte ein Feuer. Das bereits seit Jahrzehnten als baufällig beschriebene Hofgebäude im Stil des Schwarzwaldhauses wurde 1935 durch ein kleineres Gebäude ersetzt und in den 1970er Jahren nach Verkauf durch die Gemeinde Kappel an die jetzige Besitzerfamilie zu einem Wohnhaus umgestaltet.

13) Der Sohlhof lässt sich bereits im 15. Jahrhundert nachweisen und ist damit vermutlich der älteste Kappler Hof. Zugleich war er das größte Hofgut in Kappel. Das Wirtschaftsgebäude wurde 1771 als Schwarzwaldhof errichtet. Der vorige Hof musste wegen Baufälligkeit abgerissen werden. 1836 baute man aus Stein das Wohnhaus.

Quellen: (1) Stadt Freiburg i.Br., Ortsverwaltung Kappel (Hsg.): Kappel im Ta. Dorfgemeinde und Stadtteil – Eine Ortsgeschichte - , Freiburg 1993 (2) Fridolin Drescher (Ratsschreiber): Beschreibung über die Gemeinde Kappel im Tal. Deren Entstehung sowie über Erbauung von Häusern usw. Unveröffentlichtes Manuskript, Kappel um 1932, (3) LA BW – StAF- F166/3 Nr. 3508 u. F196/1 Nr.1791 (4) Gerrit Müller: Beiträge zur Chronik der geschlossenen Hofgüter des Kappler Tals. Eine forstgeschichtlich-heimatkundliche Untersuchung. Wissenschaftliches Manuskript, Freiburg 1979